हर राज्य की अपनी ख़ास बुनाई और पारंपरिक कपड़े बनाने की तकनीक होती है, जो वहां की परंपरा और पहचान का आइना होती है। कांचीवरम की चमकदार सिल्क, बनारसी की सुंदर ज़री कढ़ाई, चंदेरी की हल्की लेकिन मज़बूत बनावट, पैठणी की रंग-बिरंगी चमक और जामदानी की बारीक मलमल—हर साड़ी अपने पारंपरिक कपड़े और बुनाई की वजह ख़ास होती है। इन साड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सिल्क, सूती धागे और सुनहरी ज़री इन्हें और भी ख़ूबसूरत और अनोखा बनाते हैं।

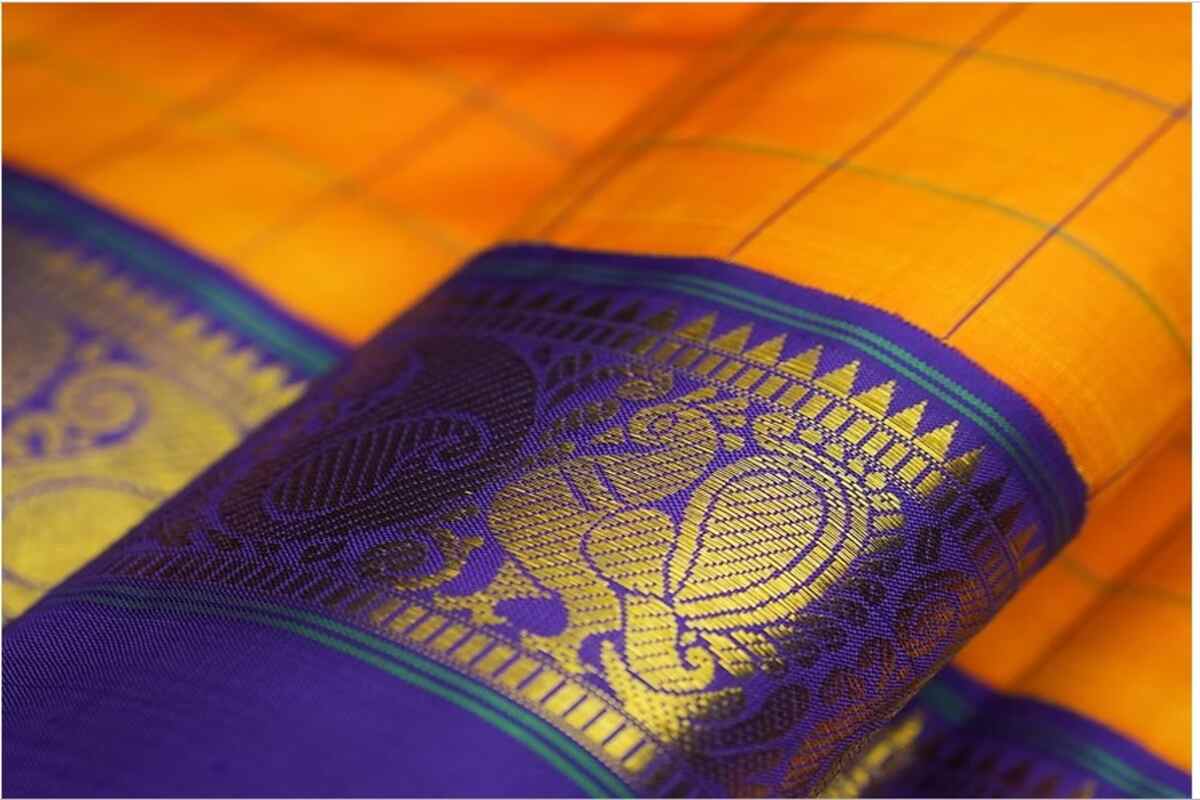

कांचीवरम सिल्क: परंपरा और ख़ूबसूरती का संगम

जब भी पारंपरिक साड़ियों का नाम लिया जाता है, तो कांचीवरम सिल्क साड़ियों का नाम ज़रूर लिया जाता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर से आने वाली ये साड़ियां अपने रंगों, शानदार डिज़ाइनों और टिकाऊ बनावट के लिए जानी जाती हैं। ये सिर्फ़ एक परिधान या पारंपरिक कपड़े नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला की पहचान भी है।

कांचीवरम सिल्क की जड़ें करीब 400 ईस्वी पुरानी हैं, जब पल्लव वंश के शासनकाल में आंध्र प्रदेश से कुशल बुनकर कांचीपुरम आए तब ये फ़ली फूली। उसके बाद चोल वंश के वक्त (9वीं से 13वीं शताब्दी) में कांचीवरम कपड़े कला को नई ऊंचाई मिली। मंदिरों की वास्तुकला और पौराणिक कथाओं से प्रेरित डिज़ाइनों ने इन साड़ियों को एक अनूठी पहचान दी। ये पारंपरिक कपड़े भारतीय परंपराओं को जीवंत रखते हैं।

कांचीवरम साड़ी बनाने का प्रोसेस काफी मेहनत और वक्त लेने वाला होता है। सबसे पहले, मुलबेरी रेशम के कोकून से धागे तैयार किए जाते हैं। फिर, इन्हें नैचुरल कलर्स से रंगा जाता है ताकि साड़ी के रंग लंबे समय तक बरकरार रहें। इसके बाद पारंपरिक हथकरघा पर बुनाई होती है, जिसमें सोने या चांदी की ज़री से सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। दक्षिण भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए कांचीवरम साड़ी शुभ मानी जाती है। इसके डिज़ाइनों में हाथी, मोर, फूल और धार्मिक आकृतियां बनाई जाती हैं, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक हैं। यही वजह है कि ये पारंपरिक कपड़े शादी और त्योहारों में बेहद लोकप्रिय हैं।

बनारसी साड़ी परंपरा और शान का संगम

बनारसी साड़ियों का इतिहास सदियों पुराना है और ये वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। बनारसी पारंपरिक कपड़े अपने शानदार डिज़ाइनों और रेशमी चमक के लिए मशहूर हैं। 14वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान बनारस में रेशम बुनाई की कला विकसित हुई। उस समय यह शहर रेशम उत्पादन और बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया। मुगल सम्राट अकबर ने इन साड़ियों को प्रोत्साहित किया, जिससे इनकी लोकप्रियता और बढ़ी और बनारसी साड़ी शाही दरबारों में एक ख़ास पहचान बनाने लगी। ये भी पारंपरिक कपड़े की श्रेणी में आती हैं।

बनारसी साड़ियों की बुनाई की कला पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों सीखते रहे। ये साड़ियां रेशम के धागों से हाथ से बुनी जाती हैं और उनमें सोने या चांदी की ज़री से निखारे गए बारीक डिज़ाइन शामिल होते हैं। ज़री की कढ़ाई में फूल, पत्तियां, पशु-पक्षी, मुगल कला और ज्यामितीय आकृतियां एक खूबसूरत कहानी कहती हैं। इस प्रकार पारंपरिक कपड़े भारत की शिल्पकला को दर्शाते हैं।

ब्रिटिश काल में इन साड़ियों की ख्याति और बढ़ गई। जब अमीर परिवारों की महिलाएं और शाही दरबारों में इन्हें पहनना आम हो गया। वक्त के साथ, बनारसी साड़ियों ने नए डिज़ाइन और सजावट के तरीके भी अपना लिए। आज इन्हें ब्रोकेड वर्क और अलग-अलग फैब्रिक जैसे रेशमी ऑर्गेंजा और जॉर्जेट में भी देखा जा सकता है। आज भी, बनारसी साड़ियां शादियों, त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर बड़े चाव से पहनी जाती हैं। इनकी कला और कारीगरी ने इन्हें भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिलवाया है। पारंपरिक कपड़े का यह रूप आज भी बेहद लोकप्रिय है।

चंदेरी: बारीक बुनाई और शाही विरासत की अनमोल धरोहर

मध्य प्रदेश का छोटा सा कस्बा चंदेरी अपनी ऐतिहासिक विरासत और पारंपरिक कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियों की बुनाई की परंपरा करीब 700 साल पुरानी मानी जाती है। ये पारंपरिक कपड़े अपनी अनूठी बुनाई के कारण अलग पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि 1304 में बंगाल और बिहार से आए बुनकरों ने यहां बसकर इस कला को आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे यह कला अलग-अलग शासकों के संरक्षण में फलती-फूलती गई, लेकिन इसका स्वर्णकाल मराठा साम्राज्य के विस्तार के बाद आया।

चंदेरी अपनी बारीक बुनाई के लिए जानी जाती है। इन साड़ियों को ख़ास तरह के सूती और रेशमी धागों से बुना जाता है, जिसमें सुनहरी ज़री का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक सिक्का, पुष्प कला, मोर और ज्यामितीय डिज़ाइन इनकी ख़ास पहचान हैं।

ऐसा माना जाता है कि चंदेरी का ज़िक्र रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। कहा जाता है कि श्रीकृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने चंदेरी की खोज की थी। मुगलकाल में इन साड़ियों को और भी ख़ास बनाने के लिए ढाका से मलमल के महीन रेशे मंगाए जाते थे।

समय के साथ, चंदेरी साड़ियों में बदलाव आया। 1890 में मिल मेड यार्न का उपयोग शुरू हुआ, जिससे ये साड़ियां और टिकाऊ हो गई। 1970 तक बुनकरों ने कॉटन और सिल्क के मिश्रण से साड़ियां बनानी शुरू की, जिससे इनका आकर्षण और बढ़ गया। आज चंदेरी साड़ियां तीन तरह की होती हैं— शुद्ध रेशम, चंदेरी कॉटन और सिल्क-कॉटन मिक्स। साल 2004 में चंदेरी को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला। पारंपरिक कपड़े होने के कारण इन्हें कई महत्वपूर्ण मौकों पर पहना जाता है।

महाराष्ट्र की पैठणी साड़ी

महाराष्ट्र की पैठणी साड़ी एक साड़ी ही नहीं बल्कि एक विरासत है। मनमोहक रंग, सुनहरी किनारी और पल्लू पर मोर की नक्काशी। करीब पिछले दो हज़ार सालों से ये साड़ी इसी तरह से बनाई जाती है। महाराष्ट्र के पैठण से इस साड़ी का नाम पैठणी पड़ा है। दो हज़ार साल पहले ग्रीक औस रोमन भी इस साड़ी के दीवाने हुए थे। वो सोना देकर इस साड़ी को खरीदते थे। इस साड़ी को रेशम के धागों से बनाया जाता है। इन रेशम के धागों को डाइ में डुबोकर कड़ी धूप में सुखाया जाता है।

फिर इन धागों को हैंडलूम पर हाथों से बुनकर साड़ी बनाई जाती है। पुराने ज़माने में साड़ी की किनारी में सोने का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज चांदी या फिर तांबे का इस्तेमाल होता है। पल्लू पर मोर की नक़्क़ाशी से इस साड़ी की असली पहचान होती है। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से शादियां में इस साड़ी को बड़ी शान से पहना जाता है।

इस साड़ी को बनाने में चार, छह या फिर इससे ज़्यादा महीनों का वक़्त लग जाता है। जितना समय इस साड़ी को बनाने में लगता है, इसकी कीमत में उतनी ज़्यादा होती है। हर महाराष्ट्र में हर दुलहन चाहती है कि वह शादी में पैठणी साड़ी पहने। हालांकि, जिस तरह से नए जमाने में फैशन बदल रहा है। इसे बनाने वाले भी लोगों की ज़रूरतों और डिमांड का ख्याल भी रख रहे हैं। ख़ासतौर पर लहंगा, इवनिंग गाउन, दुपट्टा, पर्स अंतर पथ जैसी चीजों के लिए फैब्रिक बनाये जा रहे हैं। जिनकी शादी-ब्याह में ख़ासी डिमांड रहती है।

जामदानी: बांग्लादेश की विरासत

जामदानी एक बेहद महीन और सुंदर मलमल का कपड़ा है, जिसे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में सदियों से हाथ से बुना जाता रहा है। इसे बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, इसलिए ये सबसे जटिल हथकरघा कपड़ों में से एक माना जाता है। बंगाली बुनकरों की यह कला अपनी बारीकी और कलात्मकता के लिए मशहूर है।

2013 में, यूनेस्को ने जामदानी बुनाई को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। इस कपड़े से सिर्फ़ साड़ियां ही नहीं, बल्कि रूमाल, स्कार्फ और अन्य परिधान भी बनाए जाते हैं। इसकी बुनाई इतनी मेहनत से की जाती है कि यह ढाका हथकरघा का सबसे महंगा कपड़ा माना जाता है।

जामदानी की ख़ासियत इसकी बुनाई तकनीक है, जिसमें डिज़ाइन सीधे करघे पर बनाए जाते हैं। इसमें डिस कंटीन्यूअस वेफ्ट तकनीक ( एक बुनाई तकनीक है जिसमें एक ही बुनाई लाइन में एक से ज़्यादा रंगीन धागों का इस्तेमाल करके पैटर्न बनाए जाते हैं, जहां धागे एक दूसरे के साथ मिलते और अलग होते हैं, बजाय बुनाई की चौड़ाई में लगातार जारी रहने के) का इस्तेमाल होता है, जिसमें अलग-अलग रंगों के धागों से सुंदर और जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। इस तकनीक से कपड़े पर बारीक़ और मनमोहक डिज़ाइन उभरते हैं।

मुगल सम्राट इस कला और कपड़े के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने इसे संरक्षण भी दिया। उनके राज में ये कला खूब फली-फूली, लेकिन जैसे-जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, जामदानी उद्योग भी प्रभावित हुआ। हालांकि, आज भी यह बुनाई अपनी ख़ूबसूरती और अनोखे डिज़ाइनों के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। जामदानी साड़ी सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसे पहनने से गौरव और प्रतिष्ठा का एहसास होता है। बुनकरों को इस कला पर गर्व है और समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है।

ये भी पढ़ें: Ghulam Mohammad Beigh: कश्मीर की पारंपरिक सोज़नी और जमावार कला के संरक्षक

आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं।