कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, आज यही जन्नत एक शांत लेकिन गंभीर संकट का सामना कर रहा है। प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन से यहां का धीरे-धीरे पानी ज़हरीला होता जा रहा है। इस विषय पर DNN24 ने Prof. Ghulam Jeelani से ख़ास बातचीत की। Prof. Jeelani कश्मीर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज़ के डीन हैं और नेशनल जियोसाइंस अवॉर्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले 20 सालों से हिमालयी जल विज्ञान (Himalayan Hydrology) और पर्यावरण पर रिसर्च कर रहे हैं।

कश्मीर की अर्थव्यवस्था और पानी का रिश्ता

कश्मीर की पहचान सिर्फ़ उसकी वादियों से नहीं, बल्कि उसके पानी के स्रोतों से भी है। यहां की नदियां, झरने, झीलें, ग्लेशियर और बर्फ़ सभी किसी न किसी रूप में ज़िंदगी देते हैं। कुछ जगह ये लिक्विड फॉर्म में बहते हैं, तो कहीं बर्फ़ या ग्लेशियर के रूप में जमे रहते हैं। यही पानी कश्मीर की ख़ूबसूरती, अर्थव्यवस्था, और लोगों की ज़िंदगी का आधार है।

यहां की अर्थव्यवस्था चार मुख्य स्तंभों पर टिकी है खेती (Agriculture), बागवानी (Horticulture), पर्यटन (Tourism) और हाइड्रोपावर। ये सभी सीधे या इनडायरेक्ट रूप से पानी पर निर्भर हैं। Prof. Ghulam Jeelani कहते हैं,“अगर कश्मीर से पानी निकाल दें, तो न ख़ूबसूरती बचेगी, न ज़िंदगी। ये घाटी पूरी तरह पानी की मेहरबानी से ही ज़िंदा है।”

कश्मीर — एक पानी से भरा कटोरा

कश्मीर का इलाका एक बाउल (कटोरे) की तरह है, जहां हर दिशा में किसी न किसी रूप में पानी मौजूद है। साउथ कश्मीर में कुछ सबसे बड़े और फेमस झरने हैं जैसे वेरिनाग, अचबल, कुकर नाग, मार्तंड नाग। ये सब प्राकृतिक उपहार हैं, जिससे नदियां जन्म लेती हैं और आगे जाकर कश्मीर की ज़मीन को सींचती हैं। कश्मीर की ढलान साउथ से नॉर्थ की ओर है, यानी पानी नीचे की ओर बहता है।

इस वजह से अगर इन झरनों से पाइप लाइन बिछाई जाए, तो पूरी घाटी में मीठा और साफ़ पानी पहुंच सकता है। आज भी कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में पानी मौजूद है। कहीं नाले (streams) के रूप में, कहीं झीलों के रूप में, तो कहीं ग्लेशियरों और बर्फ़ के रूप में।

बर्फ़ और ग्लेशियर कुदरत का “नेचुरल वॉटर लॉक”

कश्मीर में सर्दियों के दौरान गिरने वाली बर्फ़ को Prof. Ghulam Jeelani “नेचुरल वाटर लॉक” कहते हैं। सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती है, तो वो कई महीनों तक जमी रहती है। वसंत और गर्मियों के मौसम में धीरे-धीरे पिघलती है यही पिघलती बर्फ़ नदियों और झरनों में पानी भरती है। ये नेचुरल सिस्टम बेहद संतुलित है सर्दियों में बर्फ़ “पानी को स्टोर” करती है और गर्मियों में “रिलीज़” करती है। इस तरह नदियों में पूरे साल पानी का बहाव बना रहता है। Prof. Ghulam Jeelani कहते हैं कि “अगर बर्फ़ न हो, तो कश्मीर की नदियां भी नहीं होंगी। बर्फ़ हमारे लिए एक ज़िंदा बैंक है, जो साल भर पानी देती रहती है।”

जलवायु परिवर्तन और पानी की चुनौती

पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) ने कश्मीर के वॉटर सिस्टम पर असर डाला है। कुल पानी की मात्रा (annual water budget) में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी समय पर उपलब्धता (timely availability) पर असर पड़ा है। पहले सर्दियों में लगातार बर्फ़बारी होती थी, जिससे धीरे-धीरे झरने और भूजल रिचार्ज होते थे। अब वही बारिश के रूप में गिरती है और कुछ ही दिनों में बहकर चली जाती है।

इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं पहली झरनों और नदियों का बहाव अब नियमित नहीं रहा और दूसरी कई जगहों पर झरने सूखने लगे हैं। अचबल जैसे फेमस झरनों के सूख जाने की घटना को “टेम्परेरी ड्रॉट (अस्थायी सूखा)” कहा गया है। ये अब बार-बार देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियों में ठंड कम हो गई है। तापमान बढ़ने से बर्फ़ की जगह बारिश होती है, और निचले इलाकों में बर्फ़ जमती ही नहीं। इससे पानी का नैचुरल रिचार्ज सिस्टम टूट गया है।

ग्लेशियर: कश्मीर के पहाड़ों की सांस

ग्लेशियर न सिर्फ़ बर्फ़ का स्रोत हैं, बल्कि ये नेचुरल बफर यानी प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। उनके आसपास की ज़मीन में परमाफ्रॉस्ट होता है, जहां तापमान हमेशा शून्य से नीचे रहता है। लेकिन अब तापमान बढ़ने से ये ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। पहले जहां सालों तक बर्फ़ जमी रहती थी, अब वही बर्फ़ कुछ महीनों में पिघलकर बारिश में बदल जाती है। नतीजा झरनों का बहाव कम हो रहा है, और पानी की उपलब्धता अस्थिर हो गई है। कश्मीर की घाटियों में अब पहले जैसी बर्फ़बारी नहीं होती, बल्कि बारिश ज़्यादा होती है। ये बदलाव सिर्फ़ मौसम का नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का संकेत है।

गांव से शहर तक, कचरे का फैलता जाल

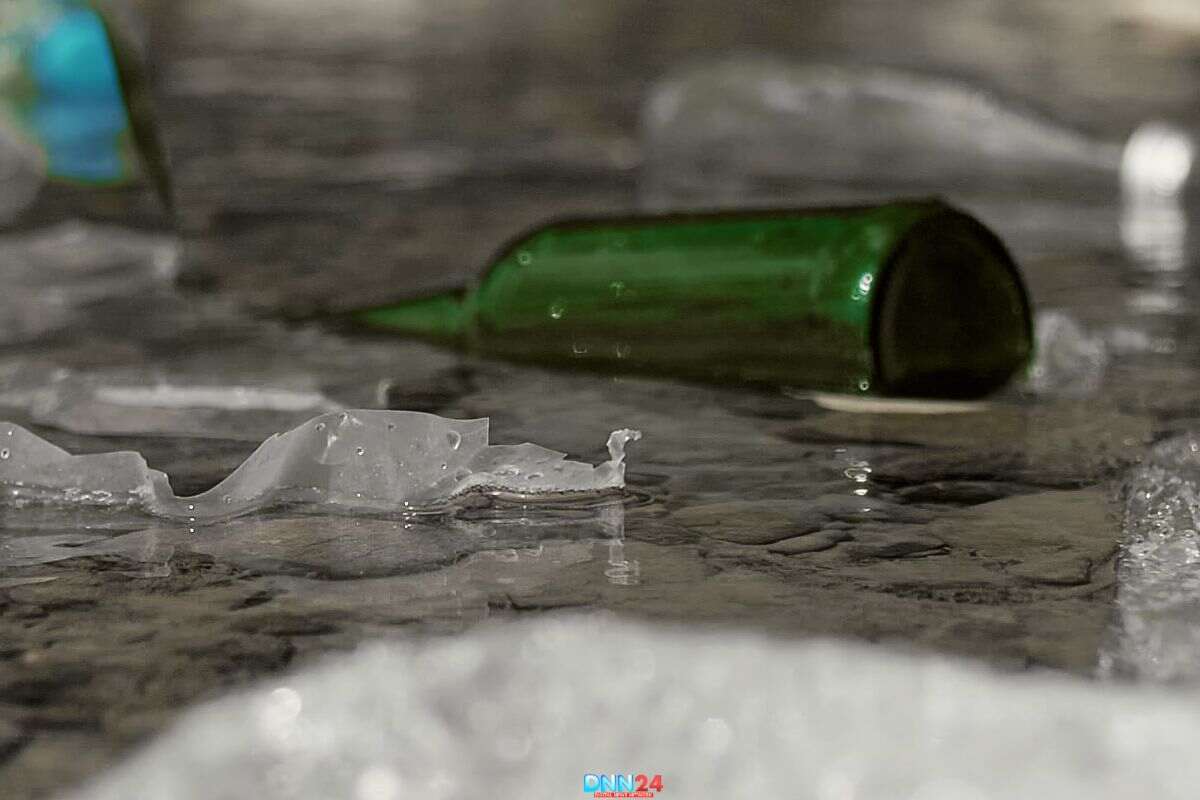

Prof. Ghulam Jeelani कहते हैं, “क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है, लेकिन असली समस्या है प्रदूषण और गलत प्रबंधन।” 1980 के दशक में नदियों का पानी इतना साफ़ होता था कि बच्चे वहीं से पी लिया करते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उसी पानी में पैर डालना भी खतरनाक है। हर नदी और झील के पास अब प्लास्टिक, डायपर, सैनिटरी पैड और कचरे के ढेर नज़र आते हैं।

लोग अपने घरों का गंदा पानी बाथरूम, रसोई या टॉयलेट से सीधे नालों में डालते हैं। सेप्टिक टैंक की जगह लोग सस्ते “रिंग सिस्टम” बना लेते हैं, जिनसे गंदगी सीधे ज़मीन में चली जाती है। इससे भूजल (groundwater) भी दूषित हो रहा है। Prof. Ghulam Jeelani कहते हैं,“हमारे पास साफ़ पानी की कमी नहीं थी लेकिन हमने उसे खुद गंदा कर दिया है।”

गांवों से लेकर शहरों तक प्लास्टिक का जाल

अब प्लास्टिक कश्मीर के हर कोने तक पहुंच गया है ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लेकर दूरदराज़ गांवों तक। कुरकुरे और बिस्किट के पैकेट हर जगह दिख जाते हैं। शहरों में जुमे या रविवार के बाज़ार के बाद सड़कों पर कचरे का ढेर लगा होता है। Prof. Ghulam Jeelani कहते हैं कि हर दुकानदार को ये ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए कि उसके आसपास कोई भी कचरा न रहे। साथ ही, गांवों में भी कचरा प्रबंधन (waste management) का सिस्टम होना चाहिए, ताकि वहीं पर कचरा डिकंपोज़ या रीसायकल हो सके।

Prof. Jeelani बताते हैं, “हमारे यहां सफ़ाई का मतलब है एक दिन झील या नदी से कचरा निकालना और बस। असली सफ़ाई तब होगी जब लोग कचरा फेंकना बंद करें।” उन्होंने उदाहरण दिया वियना (ऑस्ट्रिया) का, जहां नदियां इतनी साफ़ हैं कि लोग उनमें नहाते हैं और वही पानी पीते हैं। अगर कोई ज़रा-सा भी कचरा फेंके, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। भारत में भी अगर ऐसा कानून बने जहां नदी या झील में गंदगी डालने पर चालान हो तो पानी की स्थिति सुधर सकती है।

झरनों की परंपरा और सांस्कृतिक महत्व

कश्मीर में झरनों (springs) की न सिर्फ़ वैज्ञानिक, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत भी रही है। पुराने समय में लोग झरनों की पूजा करते थे। झरनों में मछलियां पवित्र मानी जाती थीं उन्हें मारना पाप समझा जाता था। कश्मीर में कहा जाता था, “नागरजिन हलाल, तो खची हराम” यानी “अगर नागरजिन (झरने की मछली) को मारोगे तो खाना भी गलत होगा।” अब वही झरने सूखते जा रहे हैं। कारण है ग्लोबल वार्मिंग, अतिक्रमण (encroachment), और हाइड्रोलॉजिकल बदलाव। पहले हर गांव में छोटे झरने होते थे जिनसे मीठा पानी बहता था। अब कई सूख चुके हैं या उनका पानी बहुत कम रह गया है।

गर्म झरने — कुदरत की थेरेपी

कश्मीर और लद्दाख में कई गर्म झरने (hot springs) भी हैं जैसे चुमाथांग, पानामिक, पुगा, और रत्ना पानी (राजौरी)। इन झरनों का तापमान 80–90 डिग्री तक होता है और इसमें गंधक (सल्फ़र) पाया जाता है, जो त्वचा और जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद माना जाता है। पुराने ज़माने में जब घरों में गर्म पानी नहीं होता था, लोग सर्दियों में यहां नहाने करने आते थे। इससे शरीर को राहत मिलती थी और त्वचा संबंधी बीमारियां भी दूर होती थीं।

कश्मीर की नदियां और झरने सिर्फ़ पानी के स्रोत नहीं, बल्कि सभ्यता की आत्मा हैं। अगर इन्हें बचाना है, तो हमें अपने व्यवहार और सोच दोनों बदलने होंगे। हर नागरिक को समझना होगा कि पानी सिर्फ़ उसका नहीं ये सबका है और सरकार को कड़ा कदम उठाना होगा। Prof. Ghulam Jeelani कहते हैं कि, “जिस दिन ये पानी गंदा हो गया उस दिन न ख़ूबसूरती बचेगी, न टूरिज्म, न रोज़गार।”

कश्मीर की सुंदरता, संस्कृति, और ज़िंदगी सब कुछ पानी से जुड़ा है। अगर हम अब भी नहीं जागरूक हुए, तो आने वाली पीढ़ियां उस “धरती के स्वर्ग” को सिर्फ़ तस्वीरों में देख पाएंगी। अब वक़्त है कि हम सब सरकार, संस्थाएं और आम लोग मिलकर कश्मीर की नदियों, झरनों और झीलों को बचाएं। क्योंकि जहां पानी है, वहीं ज़िंदगी है।

ये भी पढ़ें: पत्थरों की रगड़ और पानी की धार: Zulfikar Ali Shah की उस चक्की की दास्तान जो वक़्त के साथ नहीं थमी

आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं।