असम की नदियां और झीलें अपनी ख़ूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन्हीं जलस्रोतों में एक पौधा लंबे वक्त से मुसीबत बना हुआ था- ‘जलकुंभी’ (water hyacinth)। ये पौधा इतनी तेज़ी से फैलता है कि नावों का रास्ता रोक देता है और पानी की धारा तक को जाम कर देता है। स्थानीय लोग इसे “हरी आपदा” कहकर बुलाते हैं। लेकिन जहां लोग इस पौधे को मुसीबत मानते थे, वहीं असम के दो युवाओं रूपांकर भट्टाचार्य और अनिकेत धर ने इसमें अवसर खोज लिया। उन्होंने इसी पौधे से कुम्भी कागज़ (Kumbhi Kagaz) बनाने का सोचा।

पाइथन फोटोग्राफी के दौरान जलकुंभी से हुई खोज

रूपांकर अपने गुरुओं डॉ. जयंत और डॉ. मधुरिमा दास की मदद से सांप रेस्क्यू करते थे। एक बार रूपांकर को गुवाहाटी में किसी के घर में पाइथन घुस जाने की ख़बर मिली। और वो सांप को रेस्क्यू करने पहुंचे। जब सांप को पानी में छोड़ने की बारी आई तो वो उसकी एक फोटो खींचना चाहते थे। कैमरा हाथ में था और जैसे ही वो पाइथन को पानी में छोड़ने लगे, अचानक जलकुंभी (water hyacinth) का बड़ा झुंड आकर उस खूबसूरत दृश्य को ढक बैठा।

उस पल उन्हें इस पौधे पर गुस्सा भी आया। फिर ये किस्सा उन्होंने अपने गुरुओं- डॉ. जयंत और डॉ. मधुरिमा दास को बताया। यहीं से विचार आया कि इस “हरी आपदा” को बेकार मानने के बजाय कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। यहीं से उनकी उद्यमिता (Entrepreneurship) की शुरुआत हुई।

जलकुंभी (water hyacinth) से पेपर बनाने तक का अध्ययन

इस पूरे प्रोसेस की खोज अपने आप में दिलचस्प सफ़र है। रूपांकर और अनिकेत ने जब जलकुंभी (water hyacinth) पर रिसर्च की तो उन्हें समझ आया कि इसमें ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कागज़ बनाने के लिए कारगर हैं। उन्हें पता चला कि पल्प में प्राकृतिक रूप से हेमीसेलुलोज (Hemicellulose), सेलुलोज़ फ़ाइबर्स (Cellulose Fibers) और स्टार्च कंटेंट (Starch Content) पाए जाते हैं। जिससे काग़ज बनाया जा सकता है।

इसी दौरान उन्होंने पढ़ा कि करीब 2000 साल पहले चीन में लोग बिना किसी आधुनिक मशीन और केमिकल के कागज़ बना लेते थे। इस ऐतिहासिक फैक्ट्स ने उन्हें गहराई से प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि चीन काग़ज बना सकता है तो हम क्यों नहीं? यही सोच उन्हें “कुम्भी कागज़ (Kumbhi Kagaz)” बनाने की दिशा में ले गई और एक साधारण पौधे से काग़ज बनाने की शुरूआत की।

कुम्भी कागज़ (Kumbhi Kagaz) बनाने की प्रक्रिया

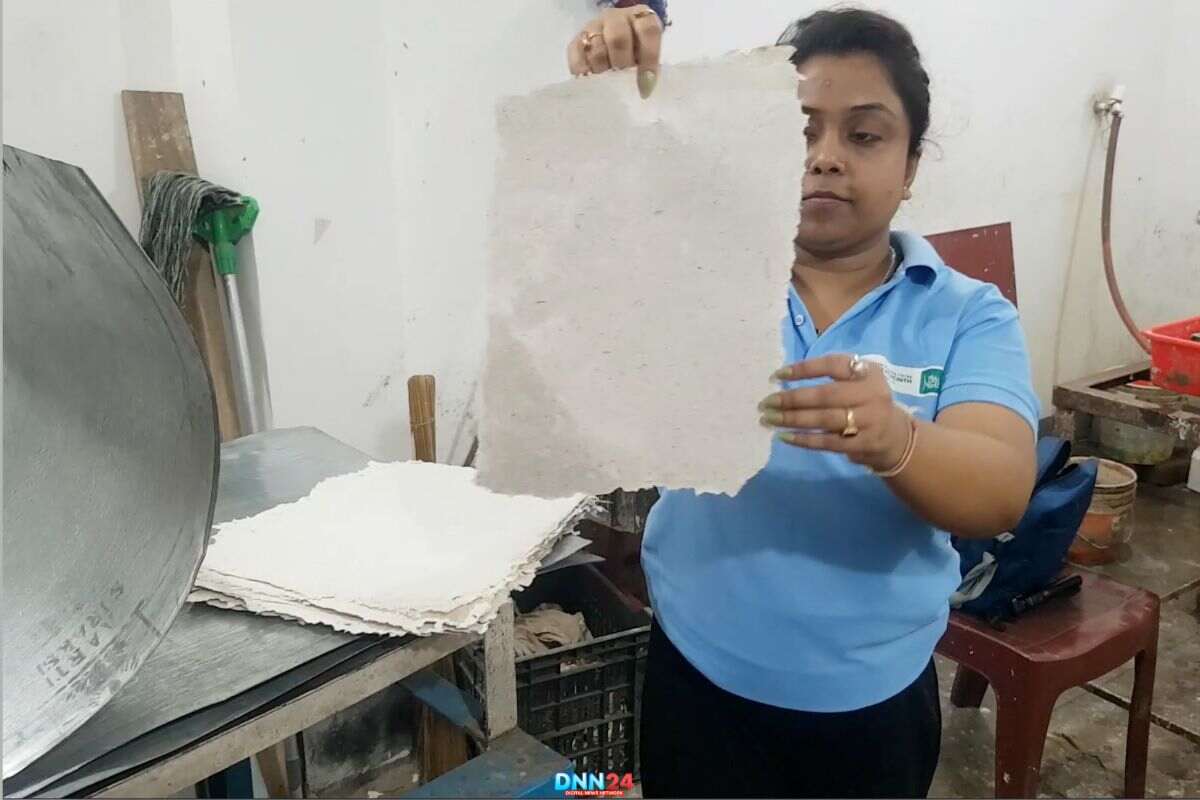

सबसे पहले जलकुंभी (water hyacinth) को इकट्ठा करके धूप में सुखाया जाता है। बरसात के मौसम में इसे सूखने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि गर्मियों में ये जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बाद सुखाई गई जलकुंभी (water hyacinth) को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है, जिसे रूपांकर और अनिकेत ने खुद डिज़ाइन किया है। ये मशीन देखने में भले मिक्सर जैसी लगे, लेकिन इसकी तकनीक बिल्कुल अलग है।

इसमें जलकुंभी (water hyacinth) को पानी के साथ वॉटर बेसिन में प्रोसेस किया जाता है और धीरे-धीरे यह पल्प (Pulp) में बदल जाती है। इसके बाद यही पल्प हाथ से बने कागज़ (Handmade Paper) में बदलता है। पेपर को स्टोर में सुखाया जाता है। सूखने के बाद एक घंटे में लगभग 80 शीट तक तैयार की जा सकती हैं। कागज़ को धूप में सुखाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे उसका रंग और बनावट और भी आकर्षक हो जाती है।

स्थानीय लोगों को रोज़गार

रूपांकर और अनिकेत ने सिर्फ़ कागज़ बनाने का काम नहीं किया, बल्कि इसे स्थानीय रोज़गार से भी जोड़ा। आज वो 20 से 25 लोगों को रोज़गार दे रहे है। महिलाएं और नौजवान दोनों जलकुंभी (water hyacinth) इकट्ठा करने से लेकर नोटबुक और डायरी बनाने तक इस काम में लगे हैं। इस तरह कुंभी कागज़ सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए जीवनयापन का ज़रिया भी बन गया है।

हैंडमेड पेपर बनाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये बेहद कठिन है। जलकुंभी (water hyacinth) को सही मौसम में काटना, लंबे समय तक सुखाना, पल्प तैयार करना फिर कागज़ की सही मोटाई और मजबूती बनाए रखना। इन सब चरणों में मेहनत और धैर्य चाहिए। शुरुआत में कई बार असफलताएं भी मिलीं, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी।

आज कुम्भी कागज़ (Kumbhi Kagaz) से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें नोटबुक, डायरी, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड, स्टेशनरी आइटम ये सिर्फ़ खूबसूरत उत्पाद शामिल है जो एक कहानी भी कहते हैं। इस अनोखी पहल को स्वच्छ भारत अभियान और ज़ीरो वेस्ट मिशन जैसे राष्ट्रीय अभियानों से सराहना मिली। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कुम्भी कागज़ (Kumbhi Kagaz) का ज़िक्र किया।

ये भी पढ़ें: असम का अनमोल खज़ाना: अगरवुड (Agarwood) और ज़हीरुल इस्लाम की मेहनत

आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं।