‘ईदगाह’ की कहानी हम सभी ने ज़रूर पढ़ी होगी। वो मासूम हामिद, जो मेले की चमक-धमक और खिलौनों के लालच में न फंसकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा ख़रीद लाता है। ये सोच, त्याग और मासूमियत सिर्फ़ मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) की कलम ही हमें दिखा सकती है। प्रेमचंद को याद करना, समाज और इंसानियत को गहराई से समझने की एक कोशिश है।

इसी सोच के साथ DNN24 ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफे़सर डॉ. मोहम्मद क़ासिम अंसारी से बात की। उन्होंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) का उर्दू साहित्य में क्या योगदान रहा और आज उनके साहित्य को किस रूप में पढ़ा और समझा जा रहा है।

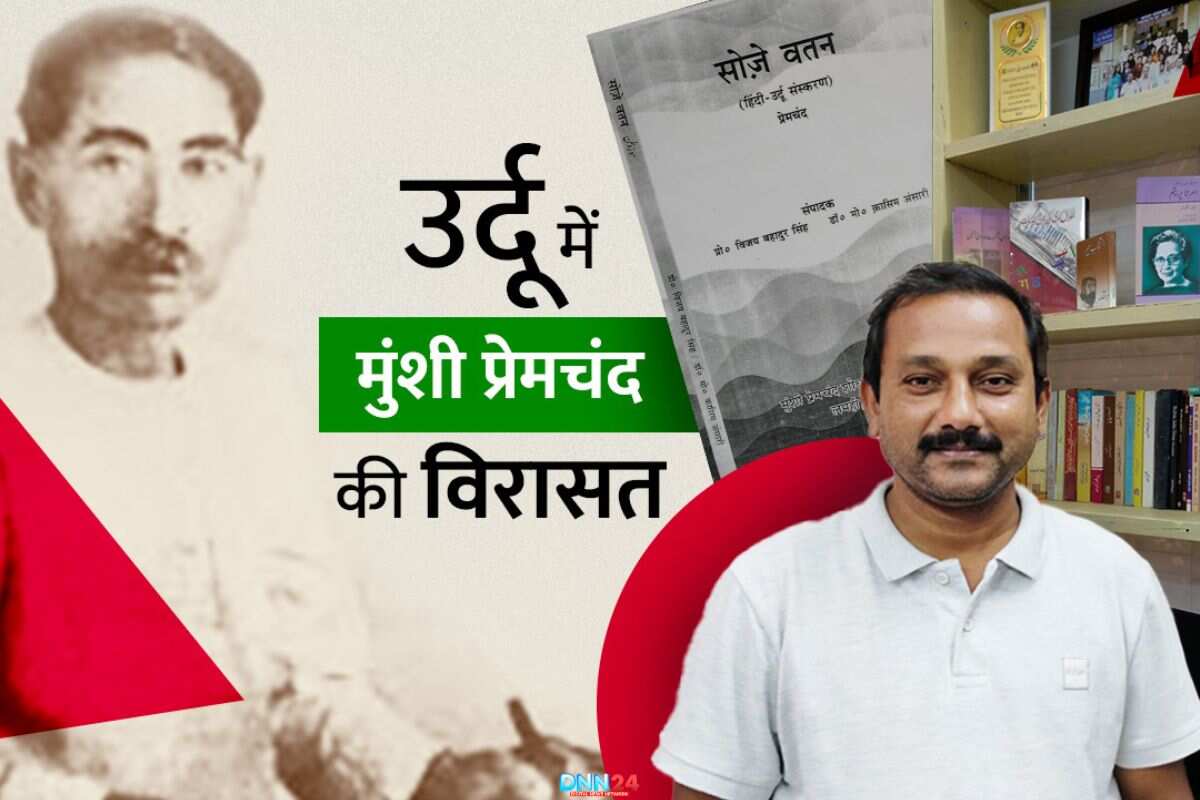

डॉ. क़ासिम ने ‘सोज़े वतन’ को दिया असल रूप

डॉ. क़ासिम ने 8 साल बतौर पत्रकार काम किया। इसके अलावा उर्दू काउंसिल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रिसर्च असिस्टेंट रहे। उन्होंने कई लेख और किताबें लिखीं और और आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। डॉ. क़ासिम का सवाल था कि मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) ने जिस तरह से उपन्यासों को लिखा है क्या वो वैसे ही पढ़े जा रहे हैं? उन्हे इस बात पर संदेह था इसलिए उन्होंने डॉ. क़ासिम ने मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) के पहले कहानी संग्रह ‘सोज़े वतन’ की भाषा को सुधार कर उसे ठीक किया।

उन्होंने इस शोध के लिए हिन्दी और उर्दू में छपे सभी एडिशन को जमा किया और तुलना की। उन्हें कहानियों के क्रम और लिखावट में कई अंतर मिले। पांच कहानियों में बड़े बदलाव थे, जिन्हें ठीक कर उन्होंने 2022 में नया एडिशन पब्लिश किया। उनकी योजना है कि हर साल प्रेमचंद की एक कहानी संग्रह को सही किया जाए, ताकि 4-5 साल में उनकी कई कहानियों को सही किया जा सकें।

बनारस में मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) की जड़ें

31 जुलाई 1880 को वाराणसी ज़िले के लमही गांव में जन्मे मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन में ही मां का साया उठ गया और पिता की आर्थिक स्थिति मज़बूत नहीं थी। इन कठिन हालात में भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। प्रोफ़ेसर क़ासिम बताते हैं कि बनारस में प्रेमचंद की रूह बसती है। उनका बचपन यहीं बीता, जहां उन्होंने शुरुआती पढ़ाई एक मदरसे से की और मौलवी साहब से उर्दू व फ़ारसी सीखी। वो समय आर्थिक तंगी का था, लेकिन तब मदरसों के दरवाज़े सबके लिए खुले रहते थे।

उस दौर में उर्दू का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व था और भाषाओं के बीच कोई टकराव नहीं था। बाद में प्रेमचंद ने मिशनरी स्कूल में दाख़िला मिला और वहां अंग्रेज़ी शिक्षा हासिल की। इन दोनों अनुभवों ने उन्हें भाषाई और सांस्कृतिक रूप से मज़बूत बना दिया। बचपन की गरीबी, गांव का माहौल, लोगों की तकलीफ़ें यह सब उनके साहित्य का हिस्सा बन गया।

हिन्दी-उर्दू के सेतु और स्वतंत्रता सेनानी: मुंशी प्रेमचंद

प्रोफ़ेसर क़ासिम कहते हैं कि प्रेमचंद ने बाद में मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन हिन्दी उनकी रगों में बस चुकी थी। हिन्दी के सबसे करीब उर्दू है और उर्दू के सबसे करीब हिन्दी और प्रेमचंद ने इसका बेहतरीन उदाहरण दिया। अगर वो हिन्दी और उर्दू दोनों नहीं सीखते, तो शायद उनकी कहानियों और उपन्यासों में वह गहराई और ताक़त नहीं होती। प्रोफ़ेसर क़ासिम मानते हैं कि अक्सर मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) को सिर्फ़ साहित्यकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे।

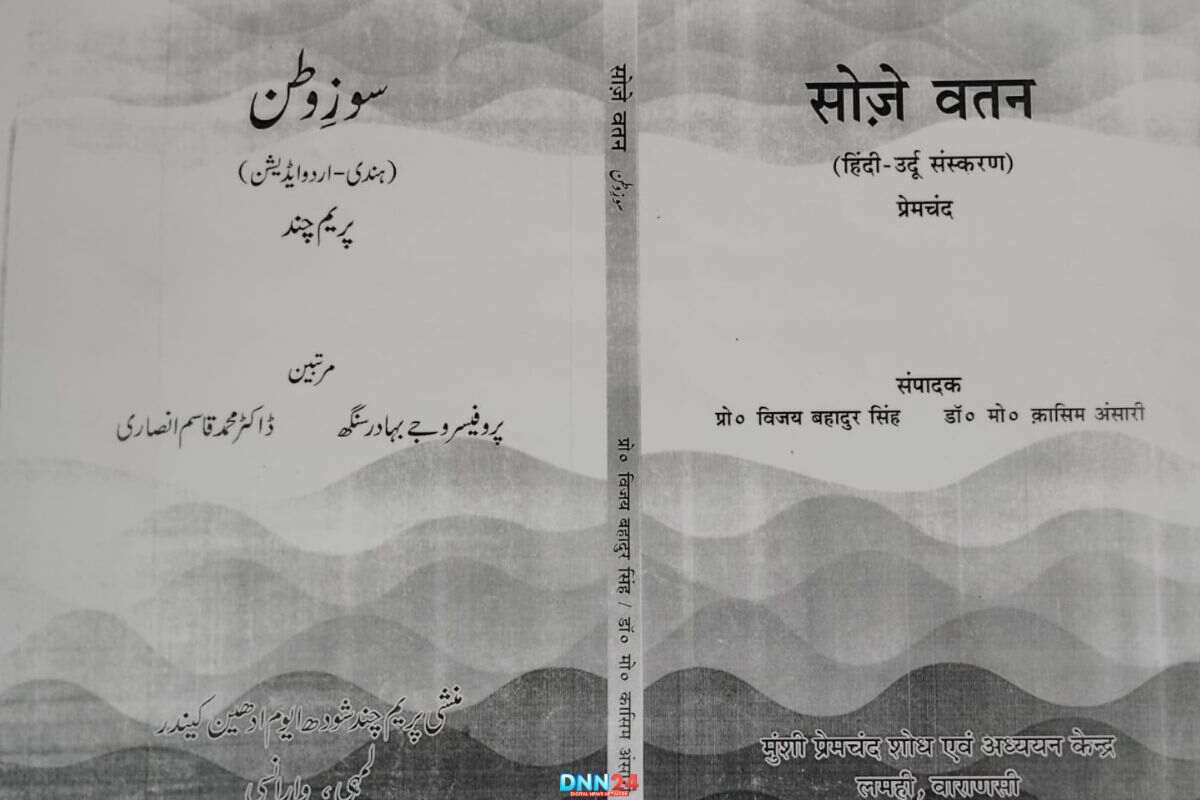

इस बात का अंदाज़ा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) का पहला कहानी संग्रह ‘सोज़े वतन’ 1908 में पब्लिश हुआ। इसमें देशभक्ति और आज़ादी की भावना से भरी कहानियां थीं। अंग्रेज़ी सरकार ने इसे ख़तरनाक मानते हुए जब्त कर लिया। इसके बाद बढ़ते दबाव में प्रेमचंद को अपना उपनाम ‘नवाब राय’ छोड़कर ‘प्रेमचंद’ अपनाना पड़ा। उनकी कलम ने हार नहीं मानी और आज़ादी की आवाज़ बुलंद करती रही। लेकिन नाम बदलने से उनके विचार नहीं बदले। वह लगातार ऐसी कहानियां लिखते रहे जिनमें किसानों, मज़दूरों, महिलाओं की आवाज़ थी।

भाषा के विभाजन की अंग्रेज़ी साज़िश

मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) जिस दौर में लिख रहे थे, उस समय अंग्रेज़ हुक़ूमत सिर्फ़ धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि भाषा और साहित्य के ज़रिए हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसकी जड़ें 1800 में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज तक जाती हैं, जहां हिन्दी और उर्दू भाषा का हिंदुस्तानी का डिपार्टमेंट बना। अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदुस्तानी ज़बान दो लिपियों में लिखी जाती है उर्दू नस्तालीक़ में और हिंदी देवनागरी में।

उन्होंने इस भाषाई अंतर को धार्मिक रंग देकर उर्दू को मुसलमानों से और हिन्दी को हिंदुओं से जोड़ने की नीति बनाई, जिससे सदियों से साथ रहने वाली दोनों कौमें आपस में टकराएं। उस वक्त कई अंग्रेज़ लेखक मानते थे कि हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ना लगभग असंभव है।

भाषा के इस टकराव को ख़त्म करने के लिए मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) ने इसे ख़ारिज करते हुए कहा दोनों भाषाएं इसी मिट्टी में पली-बढ़ी हैं। उन्होंने साहित्य के ज़रिए दोनो भाषाओं के बीच पुल बनाने का काम किया। प्रेमचंद मानते थे कि भाषा का ताल्लुक़ किसी ऊंचे या नीच वर्ग, धर्म या जाति से नहीं, बल्कि इंसानियत से है। उन्होंने हिन्दी-उर्दू को जोड़ने और लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि यह दोनों ही हिंदुस्तानी भाषा हैं।

प्रेमचंद: एक संस्था और एक विरासत

डॉ. क़ासिम के मुताबिक, प्रेमचंद ने समाज के ताने-बाने को जोड़ा, लोगों के दिलों से नफ़रत दूर की और किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए लिखा। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कलम से लड़ाई लड़ी और लोगों में जोश और उम्मीद जगाई। डॉ. क़ासिम मानते हैं कि प्रेमचंद सिर्फ़ लेखक का नाम नहीं, बल्कि एक संस्था हैं। दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में प्रेमचंद से जुड़े संस्थान होने चाहिए, ताकि लोग हर जगह उन्हें याद कर सकें।

मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) की कहानियां और उपन्यास हमें सिखाते हैं कि कलम तलवार से भी ताक़तवर होती है। उन्होंने अपने शब्दों से अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती दी, समाज की बुराइयों पर ख़त्म करने की कोशिश की और इंसानियत का रास्ता दिखाया। प्रेमचंद का साहित्य एक रोशनी की तरह है, जो हमें सही दिशा दिखा सकता है।

ये भी पढ़ें: अदा जाफ़री: उर्दू शायरी की ‘पहली ख़ातून शायरा’ का नायाब सफ़र

आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं।